![]() |

| प्रेमचंद गांधी |

जयपुर में 26 मार्च, 1967 को जन्मे सुपरिचित कवि प्रेमचंद गांधी का एक कविता संग्रह ‘इस सिंफनी में’ और एक निबंध संग्रह ‘संस्कृति का समकाल’ प्रकाशित है। कवि ने कविता के बाहर भी समसामयिक कला और संस्कृति के सवालों पर निरंतर लेखन किया है। कई नियमित स्तंभ लिखे। सभी महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में इनकी उपस्थिति रही है। कविता के लिए लक्ष्मण प्रसाद मण्डलोई और राजेंद्र बोहरा सम्मान मिला। विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। कुछ नाटक भी लिखे, साथ ही टीवी और सिनेमा के लिए भी काम किया। दो बार पाकिस्तान की सांस्कृतिक यात्रा की, जिसका विवरण छपा और चर्चित हुआ है।

प्रेमचंद गांधी ने इधर काफ़ी प्रेम कविताएं लिखीं हैं और इन कविताओं का संग्रह जल्द छप रहा है। इधर के समय में प्रेम कविताओं के कुछ संग्रह आए हैं - मुझे हरि मृदुल, दुश्यन्त और जितेन्द्र श्रीवास्तव के नाम तुरत याद आ रहे हैं। हमारे युवा कवियों ने लगातार प्रेम कविताएं लिखीं, जिनमें गीत चतुर्वेदी और व्योमश शुक्ल का लिखा मेरी स्मृति में है। प्रेमचंद गांधी की प्रेम कविताएं भी इधर लगातार छप रही हैं।

प्रेमचंद गांधी की प्रेम कविताएं एक ख़ास उम्र में सामने आ रही हैं, जिसे हम एक हद तक तपी और पकी हुई उम्र कह सकते हैं ... वरना तो एक प्रचलित धारणा रही है कि प्रेम कविताएं नई उम्र में लिखीं जातीं हैं और बाक़ी की उम्रों में स्मृति की तरह पढ़ी जातीं हैं। समकालीन हिंदी के कविता के हमारे अग्रजों में चन्द्रकांत देवताले और वीरेन डंगवाल ने हर नई-पुरानी उम्र में प्रेम कविता सम्भव की है और मुझे ख़ुशी है कि प्रेमचंद गांधी का नाम लगभग इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। प्रचलित रूढ़ियों से परे इन कविताओं में प्रेम कई जानी-अनजानी दिशाओं में सम्भव हुआ है। अपनी बाक़ी बातें आनेवाले इस संग्रह के लिए सहेजकर अनुनाद पर इन कविताओं पर टिप्पणी करने का काम मैं अपने सुधी पाठकों पर छोड़ता हूं और इस पोस्ट के लिए अग्रज-मित्र कवि प्रेमचंद गांधी को शुक्रिया कहता हूं।

***

![]() |

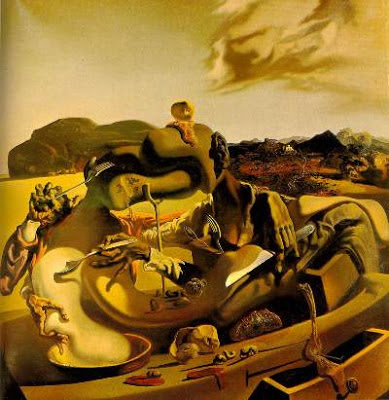

| सल्वाडोर डाली का प्रख्यात चित्र : तितली का भूदृश्य (गुगल इमेज से साभार) |

संभावना की तरह मिलना

यह भी तो बसंत ही है

जिसमें हम मिले हैं

तमाम दूरियों के बावजूद

मैंने सिर्फ नाम से पहचाना तुम्हें कि

वही हो तुम

जिसकी तलाश थी मुझे

क्योंकि तुम्हारे नाम में ही छिपा था

वह अद्भुत तत्व

जो मैं पाना चाहता था बरसों से

तुम आईं मेरे जीवन में ऐसे

रेगिस्तान में आती है बारिश जैसे

पहला परिचय था नाम से हमारा

तुमने भी कैसे जाना होगा कि

सृष्टि में हमारा होना

सृष्टि की जरूरत है

जब सब तरफ खत्म हो रही थीं उम्मीदें

हम मिले

एक संभावना की तरह

यह मिलन महज संयोग नहीं है।

***

तुम्हारा आना

जैसे कोई नया बिंब

कविता में चला आये खुद-ब-खुद

शब्दों को नये अर्थ देता हुआ

जैसे कोई अकल्पनीय शब्द आये और

लयबद्ध कर दे पूरी कविता को

आंसू में नमक की तरह

असंख्य शब्दों की मधुमक्खियां

रचती हैं मेरी कविता

पता नहीं जीवन के कितने फूलों से

चुन कर लाती हैं वे रस

तुम्हारे आने और होने से ही

व्यापती है इसमें मिठास

मेरे मन के सुंदरवन में

नदी-सी बहती हो तुम

कामनाओं का अभयारण्य

तुम्हारे ही वजूद से कायम है

तुम्हारा होना

जैसे कविता में बिंब और शब्द

आंसू में नमक

शहद में मिठास

जंगल में नदी

जीवन में प्रेम।

***

प्रेम के दिन

कुछ तो अलग होते ही हैं

जब आसमान धरती के

इतना नजदीक आ जाता है कि

आप मनचाहा सितारा तोड़कर

प्रिय के बालों में लगा सकते हैं

फूल की तरह

और फूल तो खुद-ब-खुद

रास्तों में बिछे चले जाते हैं

चुंबनों की तरह

उन दिनों संकरी-तंग गलियों में भी

खिलने लगते हैं खुश्बू के बगीचे

लगातार चौड़ी होती सड़क के

बचे-खुचे पेड़ों पर परिंदे

बना लेते हैं घोंसले

बिना हील-हुज्जत के

खाकी वर्दी वाले कारिंदे

मामूली आदमी को बना लेने देते हैं

चौराहे पर कमाई का ठीया

एक मालिन बेचती है

नेता और देवताओं के लिए फूलमालाएं

प्रेमियों के लिए गुलाब मुफ्त देती है

अखबारों में न खबरें होती हैं

न ही विज्ञापन

ताजमहल,निशातबाग और

बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों के साथ

संसार के सर्वाधिक सुंदर उद्यानों की तस्वीरें होती हैं वहां

टीवी के तमाम चैनल

खामोशी के साथ दिखाते हैं

प्रेम कथाएं और प्रेमगीत

सरकारें कूकती कोयल की तरह

चुपचाप पास कर देती हैं

प्रेम के समर्थन में सारे कानून

कहीं कोई विरोध नहीं होता

ऐसे दिन

इस पृथ्वी पर

नहीं हैं अभी

लेकिन कामना करने में क्या हर्ज है।

***

तुम्हारे बिना एक दिन

उदास राग में बजती सारंगी की तरह

गुजर जाता है एक दिन

जिसे अकेला सारंगीनवाज

किसी कब्रिस्तान में एक सूनी मजार पर बजाता है

बिना किसी साजिंदे के

कोई नहीं आता जैसे उजाड़ कब्रिस्तान में

न फातेहा पढ़ने ना फूल चढ़ाने

ऐसा भी होता है कोई एक दिन

यह तन्हाई का उर्स है

आंसुओं के आब-ए-जमजम से सराबोर

दिल की हर धड़कन गाती है

किसी की शान में नात

दर्द का रेला है जायरीनों जैसा

ज़ख्म हैं मेरे कि

फकीरों की लूटी हुई देग

किसके लिए गाते हो प्रेम

दीवानों की तरह

सुना है कोई मूरत ही नहीं

इस सनमखाने में।

***

टंगी हुई चीजों के बीच

एक ही खूंटी पर गुत्मगुत्था हैं

जींस और सलवार

बोसीदा कमरे में यह इकलौती खूंटी

राधाकृष्ण की तस्वीर और

सरकारी कैलेंडर की तारीखों में

दूध का हिसाब समेटे

लरजती है गुरुत्वाकर्षण में

टांगे जा सकने वाला

बहुत-सा सामान है

इस छोटे-से कमरे में

मसलन कुरता और कमीज

जो फर्श के बिस्तर पर

सिमटे हैं पूरी जल्दबाजी में

सिरहाने के पास

खादी का एक झोला

खिड़की के पास फर्श पर रखे

स्टोव पर टिका है अखबार बिछाकर और

थाम रखा है हिफाजत से

लेडीज पर्स को उसने

यूं तो उस तस्वीर को भी

दीवार पर टंगा होना चाहिए

जो खिड़की के नीचे बने ताक में

मसालों और रसोई के सामान के बीच

एक युवा दंपति की मुस्कान बिखेर रही है

छोटे-से बिस्तर पर बिछी

इस चादर को धुलने के बाद

अलगनी पर टंगा होना चाहिए था

जिसे एक बार उल्टा कर

फिर से बिछा दिया गया है

एक सूटकेस पर दो बैग

उन पर एक कंबल और रजाई

फिर उन पर कपड़ों की एक ढेरी

यानी बहुत-सी ऐसी चीजें

जिन्हें दीवार पर टंगा होना चाहिए

यूं हर दीवार पर ढेरों निशान हैं

जीवन में बहुत गहरा धंसने की इच्छा के साथ

खूंटी ठोकने की कोशिशों के, लेकिन

दुनिया की दीवारें कहां पैबस्त होने देती हैं

एक सामान्य आदमी को

इसलिए वह कीलों को मोड़ देती है

मुड़ी हुई कीलों की तरह

अपने ही भीतर धंसते दो प्राणी

सिमटे हुए हैं इस बिस्तर पर

एक ही चादर के भीतर

कमरे में जिस तरह सामान

एक के ऊपर एक रखा है

यूं लगता है जगह सिर्फ दीवार पर बची है

क्या इन दो युवाओं को भी

दीवार पर नहीं होना चाहिए

अपना एक निजी स्पेस बनाते हुए।

***

एक सरल वाक्य

एक सरल वाक्य के सहारे

न जाने कितने बीहड़ों में चला जाता हूं

भाषा की दुरुह पगडंडियों पर चलते हुए

एक सरल वाक्य तक आता हूं

इस जोखिम भरे समय में

जब साफ-साफ कुछ भी कहना

खतरे से खाली नहीं

हर बात के हजार मतलब हैं

कोई भी वक्तव्य गैर-राजनैतिक नहीं

मैं मनुष्य के मन की

सबसे गहरी राजनैतिक बात कहता हूं

मैं तुम्हें प्यार करता हूं

यानी एक सीधा-सरल वाक्य लिखता हूं।

***

तुम्हारी अनुपस्थिति में

रोज़ सुबह निकलता हूं घूमने के लिये

मैं हवा की हथेलियों पर

लिखता हूं तुम्हारा नाम और

गहरी सांस लेता हूं

हवा मुझे दुलराती है

थपकियां देती है

तुम्हारे नाम के अंतरिक्ष में

बांहें फैलाता हूं मैं और

खुद को भूल जाता हूं

तुम्हारे नाम की पृथ्वी पर घूमता हूं मैं

और लिपट-लिपट जाती है पृथ्वी मुझसे

एक दिन मैं इसी में विलीन हो जाउंगा

मेरा नाम तुम्हारे नाम में घुलता चला जायेगा

जिंदगी का एक नया सफहा खुलता चला जायेगा।

***

आंसुओं की लिपि में डूबी प्रार्थनाएं

सूख न जायें कंठ इस कदर कि

रेत के अनंत विस्तार में बहती हवा

देह पर अंकित कर दे अपने हस्ताक्षर

सांस चलती रहे इतनी भर कि

सूखी धरती के पपड़ाये होठों पर बची रहे

बारिश और ओस से मिलने की कामना

आंखों में बची रहे चमक इतनी कि

हंसता हुआ चंद्रमा इनमें

देख सके अपना प्रतिबिंब कभी-भी

देह में बची रहे शक्ति इतनी कि

कहीं की भी यात्रा के लिये

कभी भी निकलने का हौसला बना रहे

होठों पर बची रहे इतनी-सी नमी कि

प्रिय के अधरों से मिलने पर बह निकले

प्रेम का सुसुप्त निर्झर।

***

तुम्हारे जन्मदिन पर

फूलों की घाटी में

प्रकृति ने आज ही खिलाये होंगे

सबसे सुंदर-सुगंधित फूल

आसमान के आईने में

पृथ्वी ने देखा होगा

अपना अद्भुत रूप

पक्षियों ने गाये होंगे

सबसे मीठे गीत

तुम्हारी पहली किलकारी में

कोयल ने जोड़ी होगी अपनी तान

सृष्टि ने उंडेल दिया होगा

अपना सर्वोत्तम रूप

तुम्हारे भीतर

आज ही के दिन

कवियों ने लिखी होंगी

अपनी सर्वश्रेष्ठ कविताएं

संगीतकारों ने रची होंगी

अपनी सर्वोत्तम रचनाएं

आज ही के दिन

शिव मुग्ध हुए होंगे

पार्वती के रूप पर

बुद्ध को मिला होगा ज्ञान

फिर से जी उठे होंगे ईसा मसीह

हज़रत मुहम्मद ने दिया होगा

पहला उपदेश।

***

बारिश में प्रेम

भंवरे को कमल में क़ैद होते

मैंने नहीं देखा

एक अद्भुत लय और ताल में बरसती बारिश

और धरती के बीच

तुम्हारा-मेरा होना

जैसे समूचे ब्रह्माण्ड के

इस अलौकिक उत्सव में शामिल होना

हमारी तमाम इंद्रियों को झंकृत करता

यह बरखा-संगीत

गुनगुना रही है वनस्पति

हवा के होठों पर

बूंदों की ताल पर

रच रहा है क़ुदरत की हर शै में

हमारे सिर पर आसमान

पैरों में पहाड़

बरसता जल हमारे रोम-रोम से गुज़रता

पहाड़ से नदी, नदी से सागर जायेगा

अगले बरस हमें फिर नहलायेगा

आओ

अब सम पर आ चुकी है बारिश

हम कामना करें

अगले बरस जब बरसे पानी तो

उसमें आंसुओं का खारापन न हो

और न हो ऐसी बारिश

जो आंखों से भी बहती देखी जा सके

लो अब रवींद्र संगीत में

डूबती जा रही है बारिश

‘ध्वनिल आह्वान मधुर गम्भीर प्रभात-अम्बर माझे

दिके दिगन्तरे भुवनमन्दिरे शांति-संगीत बाजे।‘ *

* कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर की काव्य-पंक्तियां

***

आवाज़

वह आई और कानों के रास्ते

रोम-रोम में व्याप गयी

उसे अपने भीतर मैं महसूस करता हूं

सांस और लहू की तरह

उसके आने का कोई तय वक्त नहीं

कभी वह मरुस्थल में भटके मेघ-सी आती है

तो कभी चूजों को दाना-पानी देती

चिडि़या की तरह बार-बार

वह जब भी आती है

नये रूप में आती है

एक पुराने दोस्त के यक़ीन जैसी

खिलखिलाती हुई अल्हड़ हंसी जैसी

उसका कोई मुकम्मिल चेहरा नहीं

बच्चे के स्वप्न में उड़ती

सफ़ेद परी-सी है वह

या चांद-सितारों की मनभावन

रोशनी जैसी कुछ-कुछ या

फूलों के खिलने पर मुस्कुराती क़ुदरत जैसी

मैं उस आवाज़ का चेहरा

कभी नहीं बना सकूंगा

ऐसा लगता है जैसे वह

किसी और की नहीं

मेरी ही आवाज़ है

कहीं और से आती हुई।

***

दर्द बांटता हूं

तुम्हें चोट लगी है

मैं दुखी हूं बहुत

मुझे होना चाहिये था वहां

तुम्हारे साथ

तुम्हें संभालने के लिए

ग़र हम साथ होते तो

तुम इस तरह बेध्यान नहीं होती

मेरे ख़यालों में

सुनो

जहां लगी है चोट तुम्हें

वहीं मुझे भी दर्द होता है

मैं दर्द बांटता हूं

तुम प्यार बांटते रहना।

***

प्यार की पीली धूप में

कोहरे में लिपटी हुई सुबह

जैसे तुम्हारे चेहरे पर गेसू

यह सिंदूरी सूरज

तुम्हारे माथे की बिंदिया-सा

ये उड़ान भरते परिन्दे

तुम्हारी आंखों में तैरते शरारे जैसे

सर्दियों की यह कंपकंपाती हवा

जैसे तुमने बुदबुदाया हो

नींदों में मेरा नाम

कांपते होठों से बेआवाज़

हमारे प्यार की पीली धूप है यह

हम दोनों को गरमाती हुई

तुम बैठो यहां

सूरज की सुनहली किरणों के शामियाने में

मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं।

***

तुम्हें भूलता हूं

सब कुछ याद करके

तुम्हें भूलता हूं मैं

जैसे चन्द्रमा भूलता है

अमावस के दिन धरती को

सूर्यग्रहण के दिन जैसे

परिन्दे भूल जाते हैं

समय की चाल को

तुम्हारी खिलखिलाहट को याद कर

तुम्हें भूलता हूं मैं

जैसे पूनम की रात समन्दर भूल जाता है

शान्त रहने का सलीका

तुम्हारे तोहफों को खोलता हूं मैं

स्मृतियों को आंसुओं में घोलता हूं मैं

इस तरह भूलता हूं मैं तुम्हें जैसे

दिगम्बर होने की प्रक्रिया में

महावीर भूल गये होंगे वसन

समय का चाकू छीलता है मेरा वजूद

तुम्हारी बतकहियों के तारों में झूलता हूं मैं

तुम्हें इस तरह भूलता हूं मैं

जैसे सुबह का तारा भूल जाता है

बाकी तारों के साथ घर जाना

जैसे झुण्ड का आखिरी पशु

भूल जाता है सबके साथ जाना

मेरी आदतों में शुमार हो तुम

इसलिये चाहता हूं भूल जाना तुम्हें

सिगरेट की तलब की तरह

पुश्तैनी आस्था में

थाली का पहला कौर

अलग रखने की तरह

सत्तू में चीनी घोल कर

नमक के पुराने स्वाद की तरह

तुम्हें भूलता हूं मैं

कुछ नहीं बोलता हूं मैं

नहीं कुछ सोचता हूं मैं

तुम्हारे बारे में

ख़ुदी को मुल्जिम और मुंसिफ़ मान कर

तौलता हूं मैं

यादों की बामशक्कत क़ैद की सज़ा देकर

तुम्हें भूलता हूं

मत कहना अब किसी से कि

तुम्हारी आंखों में

डबडबा आये आंसू की तरह

झूलता हूं मैं।

***

कुछ देर के लिए

कुछ देर तो कोहरा भी

सूरज को छुपा देता है

बादल भी चांद-सूरज को

अपने आगोश में लेते हैं

तूफानी हवाएं समन्दरों को

मथ डालती हैं

आंधियां उड़ा ले जाती हैं

बड़ी से बड़ी चीजों को अपने साथ

कुछ देर के लिए तो

चींटियां भी लिये जाती हैं

अपने से ज्यादा वज़नी

कीट-पतंगों की लाश को

ज़रा देर के लिए तो

मज़बूत से मज़बूत इन्सान भी रो देता है

किसी मज़बूरी या मुसीबत में

कुछ देर तो कमज़ोर से कमज़ोर

आदमी के पास भी आ ही जाती है

महाबली जैसी शक्ति

अपने साथ घोर अन्याय के खिलाफ़

कुछ वक्त के लिए तो

विदूषक भी हो जाते हैं

महान राष्ट्रनायक और नायक विदूषक

कुछ देर तो बारिश में उड़ते कीट-पतंगे भी

जीना मुहाल कर देते हैं हमारा

कुछ समय के लिए तो

निरीह स्त्री भी बन जाती है शेरनी

दुष्कर्मी पुरुष के आगे

मासूम बच्चियां भी ताड़ लेती हैं

लोलुप निग़ाहों की दाहक वासना को

समय की अनन्त आकाशगंगा में

’कुछ देर’नाम का सितारा

तैरता रहता है अहर्निश

किसी परिन्दे के टूटे पंख की तरह

आओ प्रिये,

जहां ज़रूरी हो वहां

इस ‘कुछ देर’को स्थायी कर दें

और जहां ग़ैर-ज़रूरी हो

वहां से हटा दें

आखिर काल का पहिया

हमारे ही हाथों में है

तुम हांको रथ काल का

मैं इस पहिये को निकालता हूं

जो नियति के गड्ढ़े में धंस गया है

कुछ देर के लिए।

***